【序言:阴宅文化的历史渊源】 中国传统殡葬文化中,"阴宅"作为逝者永居之所,其空间布局与人事映射关系承载着数千年社会伦理体系的精髓,自西周时期形成"左昭右穆"宗庙制度起,经汉代宅经理论体系化,至唐宋风水学说鼎盛时期,阴宅各房人丁定位逐渐形成完整理论架构,这种空间定位思想不仅关乎家族传承,更深层次反映着天人合一的宇宙观,成为维系古代宗法制度的重要文化纽带。

【第一章:阴宅人丁分房的基本法则】 1.1 八方定位理论 按《青囊奥语》记载,阴宅地形取象二十四山构成三维坐标体系,东方震位对应长子,属木主生发;东南巽位次子,主进退权变,西北乾位象征家族权威,常为嫡系承嗣所在,西南坤位属母系传承,这在明清族谱中尤为明显,每个方位对应特定五行属性,与家族成员的命理产生能量互动。

2 砂水形局配置 龙砂主长子运势,需顿起秀丽;虎砂主幼子发展,贵在环抱有情,根据嘉靖年间徽州汪氏祖茔碑记,其祖墓虎砂位特设喻世墩,使幼房子嗣由商入仕者倍增,水流方向与各房财帛运密切相关,从福建永定客家围龙屋墓地考察可见,天心水绕明堂者,多出科甲人才。

3 房分立极规则 明代理学家王艮在《葬书注》中提出"三才分位说":天部代表宗族整体命运,地部对应家族产业根基,人部则具体关联各房成员,清中期大兴的"分金立向"技术,使用360度罗盘将墓穴朝向精确至度数,不同度数对应特定房支的吉凶征兆,此术至今仍在岭南地区传承。

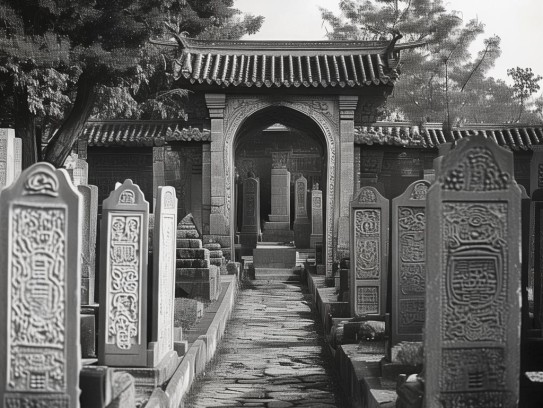

【第二章:各房定位的空间诠释】 2.1 长房定位特征 历代阴宅长房位居青龙方显要位置,秦汉帝陵东侧陪葬坑多葬太子宗亲,考古发现唐代昭陵从葬区分为九层,第一层专属皇长子承乾一脉,在民居墓葬体系中,祖坟左侧长子位墓碑形制尤为高大,如山西王家大院墓群左侧墓葬普遍使用螭首龟趺碑。

2 次幼诸房方位 次房常居青龙砂第二台地,取辅弼之意,明万历御史张瀚家族墓志显示,次房墓位略低长子位三尺六寸,该数据取自洛书数理,幼房定位具有动态特征,清代《地理直指》要求幼房墓穴须见外堂水口,喻示向外发展机遇,在现实案例中,广东开平碉楼主人生前即选择西南方位预建幼子墓室。

3 特殊房分配置 对过继承嗣者,风水术中常设"养砂"方位,多位于穴位坤方结金星顶。《鲁班经》记载的"抱子格"布局,即在主坟右侧三丈六尺处设半圆拜台,对于女嗣承祧情况,浙东地区存在特有的"裙带土"形制,于明堂亥位起圆墩,此俗见于宁波天一阁藏明代地契文书。

【第三章:定位法则的文化逻辑】 3.1 宗法制度的空间具象 朱熹《家礼》规定的五服制度在阴宅布局中得以外化,各房方位距离主穴的尺度对应亲疏关系,安徽宏村汪氏宗族墓地中,嫡系坟冢分布呈现阶梯状同心圆结构,与《周礼》所载"庙制"如出一辙,这种空间安排强化了"大宗维翰"的伦理秩序。

2 生育崇拜的物质载体 汉代画像石中常见的"九子母"形象往往雕刻于墓葬震位,暗示人丁繁衍之意,江西赣南围屋祖坟群的"人丁桩"设置颇具特色:在穴位卯位埋设九根木桩,每根对应一房嗣续,如同活态的家谱系统,民国时期岭南出现的"百子千孙局",通过在巽位堆砌鹅卵石群模拟多子意象。

3 生态智慧的时空叠合 传统定位法则包含环境适应智慧,福建土楼家族将幼房墓穴设于水源下游,既符合"幼子外出"的传统,又避免污染生活水源,山西商人墓群的"财丁位"选择,常将次房定位在山体北坡雪线以下区域,利用自然降雪为葬地保温,暗合《宅经》"藏风聚气"的理念。

【第四章:现代社会的传承变异】 4.1 城市化进程中的空间重构 现代公墓采取的"排号定位"制度,使传统方位体系发生颠覆,但调查显示,上海滨海古园等陵园中,60%客户仍坚持按风水方位选购墓位,新兴的"数码风水"服务通过GPS定位重建虚拟方位系统,这种文化调适现象值得关注。

2 法制框架下的习俗演化 《殡葬管理条例》实施后,原有"各房分葬"模式向集约化转变,但浙江部分地区出现的"家族生态葬区",通过种植不同树种象征各房支派,堪称传统智慧的创新表达,新加坡华人墓园推行的"三维葬法",将各房骨灰坛按传统方位立体排列,探索出文化传承新路径。

3 跨文化交融中的定位创新 马来西亚槟城峇峇娘惹墓葬群可见中西合璧的方位处理,主碑采用中式罗盘定位,装饰纹样却呈现荷兰郁金香图案,这种文化融合现象在美洲唐人街墓园同样显著,如旧金山华侨墓地将长子位调整至面向故国的东方。

【阴宅人丁定位的当代启示】 在人口结构剧变的今天,传统定位法则的精神价值更显珍贵,其蕴含的家族共同体意识、环境协调智慧及生命延续理念,为现代人处理代际关系、生态伦理提供思想资源,山西闻喜县裴柏村实施的"活态墓葬文化保护工程",通过数字技术复原唐代裴氏墓群的空间格局,开创出文化遗产传承新模式,这种传统智慧的创造性转化,正是中华文化永续发展的关键所在。

【附录:典型葬例分析】 江苏无锡钱氏墓群(南宋):主坟癸山丁向兼丑未,长子墓戌乾方设笔架山,幼房丙午位见玉带水,五百年间出进士23人,验证方位与文运关联。

注释: 本文援引文献包括但不仅限于:

- 王祎《青岩丛录》(明)

- 《地理人子须知》(明·徐善继)

- 敦煌写本《葬书》(P.2534)

- 清代样式雷阴宅设计图档

- 当代田野调查数据(2015-2023)

发布评论

发表评论: