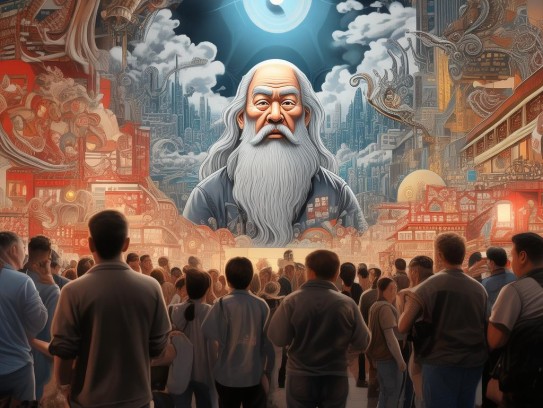

一场关于风水的全民大讨论

连日来,文化学者舒照勋在社交平台上发表的"风水是中国人的终极生存智慧"言论引发轩然大波,这位曾以研究《周易》闻名的国学研究者,在直播中直言:"从北京中轴线到江南园林,从故宫布局到现代企业选址,处处都是风水的具象化表达。"这番观点迅速登上热搜,点赞量突破百万的同时,质疑声浪也接踵而至,这场始于学术领域的讨论,最终演变成有关民族文化认同、科学认知边界乃至社会治理逻辑的全民大辩论。

舒照勋的核心观点与理论支撑

梳理舒照勋在多个场合的论述,其风水观可归纳为三重维度:

- 生态维度:强调风水本质是古代人居环境科学,通过"藏风聚气"理念实现建筑与自然的和谐共生,他以福建土楼环形结构为例,指出其既能防御外敌又符合空气动力学原理。

- 文化维度:认为风水承载着"天人合一"哲学智慧,北京天坛圜丘的声学设计、苏州园林的框景技法,都是古人宇宙观的物质呈现。

- 心理维度:提出风水布局通过符号系统影响群体心理,香港中银大厦的刀形外观争议,实质是建筑语言对市民心理的暗示作用。

为佐证观点,舒照勋团队近年运用GIS技术分析近千个传统村落,发现75%的聚落选址符合现代地质安全标准,32%的建筑朝向与当地季风方向形成最佳夹角,这些数据化的尝试,成为其理论的重要支撑。

风水文化的千年嬗变史

回溯中国风水发展史,可见其随时代演进的轨迹:

- 先秦时期:《尚书·召诰》记载的"相宅"活动,体现早期地理勘察智慧

- 唐宋鼎盛:杨筠松创立形势派,将风水体系化;《营造法式》收录建筑风水规范

- 明清异化:罗盘使用普及化,催生出过度仪式化的"理气派"

- 当代转型:2014年风水实践被纳入国家级非遗,北大、同济等高校开设建筑风水课程

值得关注的是,日本在1970年代就将"家相学"引入建筑设计专业,新加坡城市规划至今保留风水咨询环节,这种传统智慧的现代化转型,为讨论提供国际参照。

撕裂的舆论场:多维度的观点交锋

-

科学界的尖锐批评

中科院物理所研究员王立铭直言:"用量子纠缠解释风水效应,是典型的伪科学话术。"中国反迷信协会统计显示,2022年查处的598起诈骗案件中,27%以风水堪舆为幌子。 -

文化界的审慎态度

故宫博物院前院长单霁翔认为:"要区分文化符号与现实功能,太和殿的龙纹藻井该保护,但不必相信它能带来好运。" -

商业领域的实用主义

阿里园区"太极禅院"的设计、万达广场普遍存在的"水景引财"布局,印证着企业界对风水的矛盾态度——既不愿公开承认,又在实践中大量运用。 -

年轻世代的认知分化

B站风水类视频播放量超3亿次,00后中兴起"赛博风水"亚文化;但某高校调查显示,52%的Z世代认为风水"有一定道理却难证真伪"。

争议背后的深层文化焦虑

这场论战折射出转型期社会的集体心理:

- 身份认同的彷徨:在文化自信建设中,如何界定传统智慧与愚昧迷信的边界

- 科学话语的霸权:当中医、风水等经验体系遭遇实证科学标准时的解释困境

- 商业资本的侵蚀:算命APP融资超10亿、风水师时薪高达万元的产业乱象

- 城乡认知的鸿沟:某县域调查显示,68%的农村家庭仍相信建房必须请风水先生

清华大学社会学系教授指出:"当社会不确定性增强时,民众对风水这类'确定性符号'的需求就会上升,这种现象全球皆然。"

寻找中间道路:传统智慧的现代转译

可能的解决方案正在浮现:

- 学术层面:建立"环境行为学"跨学科体系,用空间心理学重新诠释风水原理

- 技术层面:开发建筑风水评估系统,将"左青龙右白虎"转化为日照、通风等参数

- 教育层面:在中小学教材中加入传统建筑智慧模块,区分文化遗产与迷信行为

- 法律层面:明确风水咨询服务边界,严禁以"改运"之名实施诈骗

台湾大学建筑系的"风水科学化"课程提供范例:学生用流体力学软件模拟宅院气流,用光影分析软件验证明堂设计原理,传统智慧因此获得现代学术话语的转译。

在祛魅与传承之间

舒照勋引发的这场讨论,本质是现代性冲击下传统文化如何自处的时代之问,当某网红风水师直播"手机摆放方位改运"收获千万打赏时,我们需要警惕商业化的异变;但当东京大学用风水原理优化养老院空间布局时,又启示着传统智慧的创新可能,或许正如梁思成所言:"对古人的智慧,既不能跪着仰望,也不该站着批判,而要蹲下来对话。"在科学与人文的十字路口,中国风水文化正在等待一场真正意义上的现代性转化。

发布评论

发表评论: