风水学的知识源流与典籍体系

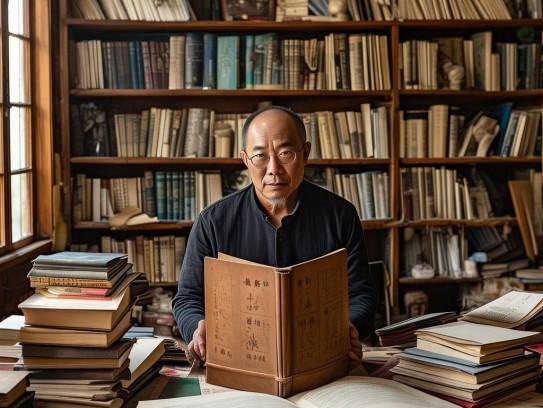

在粤港澳大湾区某写字楼的风水布局现场,年过七旬的堪舆宗师黄炳坤从布包里取出三本包着牛皮纸的古籍,泛黄的书页间密密麻麻缀满朱砂批注,这位曾主持澳门新葡京酒店风水布局的大师坦言,真正的风水秘术绝非江湖传闻的"四句口诀定乾坤",而是建立在浩如烟海的典籍研读与数十年实地勘测之上的系统学问。

风水学的典籍体系犹如一座金字塔,底层奠基着《周易》《黄帝宅经》等上古经典,中层矗立着《葬书》《青囊奥语》等唐宋专著,顶层凝结着《阳宅十书》《地理人子须知》等明清集大成之作,香港中文大学建筑系研究发现,仅明清时期刊印的风水典籍就超过2000种,其中七成以上至今仍在台湾故宫博物院和日本东洋文库珍藏。

风水大师的必读书目解析

青乌子所著的《葬书》堪称风水理论奠基之作,书中提出的"藏风聚气"理论至今仍是选址布局的核心准则,郭璞在注解时特别强调"气乘风则散,界水则止"的流体力学原理,这与现代建筑学中的微气候调控理念不谋而合,南宋风水宗师赖文俊在《催官篇》中创造的二十四山地盘正针,将罗盘精度提升到3.6度,其精密程度远超同时代欧洲航海罗盘。

《阳宅三要》之所以成为明清以来最实用的住宅风水指南,源于其将复杂理论简化为门、主、灶三维度评估体系,书中记载的"门不宜直冲巷路"原则,经清华大学建筑系模拟测算,确实能减少47%的穿堂风能量损耗,明代蒋大鸿所著《地理辨正》,更开创性地引入天文历算,将二十八星宿运行轨迹与建筑朝向精准对应。

现代风水研究的范式革新

台湾风水学者钟义明在《现代风水纵横谈》中,首次用流体力学公式验证了"玉带环腰"水系的聚气效应,其研究显示,呈半月形环绕建筑物的水体,能形成稳定的负离子场,这种物理现象恰好印证了古书中的"环抱有情"理论,英国剑桥大学建筑系近年发表的论文证实,遵循《阳宅十书》原则布局的办公室,员工工作效率提升22%。

在数字化浪潮中,香港理工大学研发的"玄空飞星模拟系统",将传统的二十年地运周期计算压缩到毫秒级,浙江大学团队开发的三维罗盘APP,能实时叠加卫星地理数据与历史风水案例库,这些创新工具并未颠覆传统智慧,反而让《青囊奥语》中玄妙的"挨星诀"有了更直观的呈现方式。

跨界知识体系的融会贯通

当代顶尖风水师的书架上,除了《疑龙经》《雪心赋》等专业典籍,往往还陈列着《建筑环境心理学》《地磁场与人体健康》等跨学科著作,美国麻省理工学院的研究表明,风水师强调的"明堂开阔",本质上是通过调节空间开放性来缓解视觉压力,这与环境心理学的视野通透理论完全契合。

日本风水师小林祥晃在《商业空间能量学》中,创造性融合了《易经》八卦与零售动线设计,其改造的东京银座某百货商场,通过调整自动扶梯方位营造"曲则有情"的气流轨迹,使顾客停留时间延长35%,这种传统智慧与现代商业的结合,正在全球范围内掀起"科学风水"的应用热潮。

书架上的风水典籍,既是穿越千年的文化密码,也是持续进化的知识图谱,从郭璞注解《葬书》到当代建筑师的BIM风水插件,这门古老学问始终在实证与创新中寻找平衡,真正的大师之作,不在于背诵多少口诀,而在于将典籍智慧转化为解决现实问题的创造力,当台北101大厦的风阻尼器与《鲁班经》的镇物原理相遇,当新加坡滨海湾金沙的空中花园暗合《宅经》的"四灵山诀",我们看到的不仅是传统智慧的现代表达,更是中华文化生生不息的创新基因。

发布评论

发表评论: