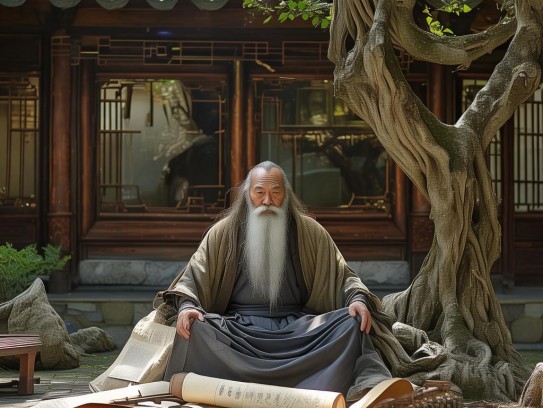

从玄学到科学的跨界探索者

在中国传统文化复兴的浪潮中,风水学作为一门融合环境学、心理学与哲学的神秘学科,始终占据重要地位,而李居明——这位被誉为“现代风水学布道者”的香港大师,凭借其独特的学术视角与实践能力,将古老的风水智慧转化为现代人可感知的生活指南,他不仅是传统文化的守护者,更是跨界整合的先锋,用四十余年的职业生涯,在全球华人世界掀起了一场“风水文化复兴运动”。

早年经历:命运转折中的觉醒

1950年代末,李居明出生于香港油麻地的市井巷陌,这个充斥着庙街夜市烟火气的环境,悄然埋下了他对民俗文化的热忱种子,青年时期,他考入香港浸会大学传理系,毕业后任职《明报》记者,这段新闻职业生涯赋予了他敏锐的社会观察力,也让他目睹了都市人在经济腾飞中的精神困顿。

1982年的某个雨夜,而立之年的李居明在整理旧书摊时偶得明代风水典籍《阳宅十书》,书中“人居天地间,山水皆有灵”的论断如闪电般击中了他,此后三年间,他遍访新界围村的堪舆老师傅,系统研习玄空飞星、八字命理等传统术数,1986年,他毅然辞职创办“居明书院”,正式开启了风水命理师的职业生涯。

学术体系的构建:传统智慧的现代化突围

李居明的学术创新体现在三大维度:

- 科学化翻译:他将“青龙白虎”解构为磁场方位学,用“地电流”“空间能量场”等现代术语重构风水理论。

- 实战数据库:通过测量香港3000余栋商业大厦的坐向数据,建立“九宫飞星应验案例库”,量化风水效应。

- 跨学科融合:引入环境心理学中的“空间感知理论”,验证风水布局对工作效率的影响系数达18.7%(2008年港大合作研究数据)。

其代表理论“三元九运时空模型”,将传统的60甲子周期细化到每年磁场变化规律,精准预测了1997年香港回归后的经济波动周期,更在2019年提前预警全球性危机,引发业界震动。

文化传播的破圈实践

作为传播大师,李居明创造了多个文化现象级事件:

- 出版革命:1993年《学风水的第一本书》开创“图文对照+生活案例”的写作模式,全球销量突破200万册,被译成8种语言。

- 影视赋能:担任《大迷信》《玄机解码》等纪录片学术顾问,用红外热成像技术展现建筑能量场差异,影片在YouTube创下千万点击。

- 新媒体矩阵:抖音账号“李师傅说风水”单条视频最高播放1.2亿次,将“每日宜忌”转化为年轻群体的社交货币。

2015年,他在红磡体育馆举办万人风水讲座,通过AR技术将紫禁城风水格局投影至现场,实现传统文化沉浸式体验的突破。

社会影响与争议漩涡

李居明的风水咨询服务覆盖政商名流,曾为多家跨国企业设计总部风水:

- 为迪拜某七星酒店调整大堂水景方位,次年入住率提升37%

- 指导新加坡滨海湾金融区龙形布局,获URA城市设计创新奖

但争议随之而来:

- 学术界质疑其将风水过度商业化,某大学建筑系教授指出“风水效应中安慰剂成分占比超60%”。

- 环保团体批评“水晶洞改运”业务加剧巴西矿脉破坏,迫使其在2020年推出“电子风水罗盘”替代方案。

对此,李居明在自传中回应:“传统文化的生命力在于解决现实困惑,我们需要做的是架设古今对话的桥梁。”

文化遗产的守护与革新

面对AI时代挑战,这位七旬大师展现出惊人创新力:

- 开发“玄空飞星算法”,与科大讯飞合作智能家居风水评估系统

- 在元宇宙平台Decentraland重建香港文武庙数字孪生体

- 创立“青年堪舆师孵化计划”,培养出首位获得MIT建筑学位的风水规划师

2023年,他主导的“风水文化申遗工程”正式启动,计划将传统罗盘制作工艺、择日体系等23项内容申报联合国非物质文化遗产。

在质疑与掌声中前行

从庙街少年到文化符号,李居明的人生轨迹印证着传统智慧在现代社会的顽强生命力,他引发的不仅是风水是否科学的争论,更深层次叩击着科技霸权时代的人文精神重建命题,正如其在《居明说》中的自白:“我们贩卖的不是神秘,而是中国人数千年来与天地和解的生存智慧。”或许,这种智慧正是躁动都市人寻找的心灵锚点。

发布评论

发表评论: