阴宅风水的哲学渊源与核心要义 中国古代地理堪舆学中,"阴宅风水"作为帝陵选址、宗族墓葬的核心指导体系,历经三千年的理论积淀与实践验证,形成了一套基于自然环境能量场的独特生存哲学。《周易》"天人合一"的思想精髓与道教风水派系的理论框架在此交汇,演变出以"龙脉理论"为核心的体系化墓葬选址法则,北宋风水大师赖布衣在《催官篇》中明确阐释:"葬者乘生气,气乘风则散,界水则止",这一论述奠定了龙脉系统在阴宅风水中的决定性地位。

龙脉学说的核心要旨在于对山川地势的能量流动进行立体解构,传统风水师通过阴阳五行、星宿分野、四象定位等复杂系统,将连绵起伏的山脉抽象为具有生命体征的"地脉精气",其走势、转折、聚散的形态特征直接对应着气场的强弱分布,考古发现证实,从秦始皇陵依骊山北踞渭水的布局,到明代十三陵天寿山龙脉体系,华夏文明的历代皇家墓葬皆严格遵循龙脉理论规划选址。

龙脉结构的立体解读与示意图谱 完整的龙脉体系在传统风水罗盘上呈现多维度的立体结构,主要由太祖山、少祖山、父母山组成完整的"山川血脉系统",清代《地理五诀》详述:太祖山为龙脉发端之源,状如巨龙头颅;少祖山为精气凝聚之所,形似龙脊蜿蜒;父母山则是最终结穴之地,若龙腹孕气之所在,现代地理学考证显示,太行山脉作为华北龙脉干系,其分支延伸形成的千尺为势、百尺为形的微观地貌,完美契合古籍中的龙脉形态描写。

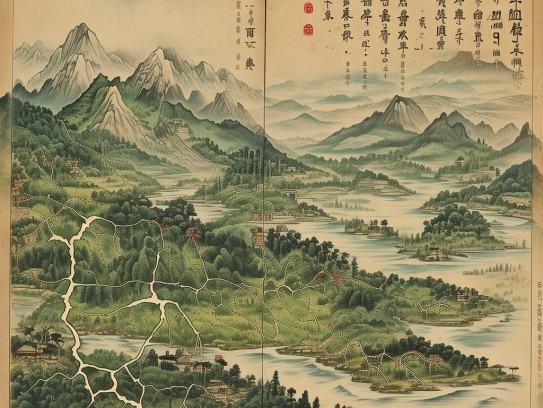

专业龙脉示意图通常采用俯视分层法进行绘制(图1),外圈描绘太祖山绵延百里的宏观走势,中层勾勒少祖山起伏转换的脉络分支,中心处重点标注父母山及穴场周边的缠护砂峰,为清晰展现地气流动轨迹,传统图示常用朱砂勾画主龙脉线,靛青标注支脉分支,黄线标识水路走向,形成具象化的能量输送网络,明清皇家建造司遗留的《金陵王气图》《紫金山陵脉全览》等珍贵舆图,即为龙脉示意图的典例。

墓葬选址的五大龙脉验证法则

-

来龙去脉考据法 风水师手持罗盘沿山脉走向徒步勘察,通过土质颜色渐变、植被分布规律判断地气纯度,清《地理啖蔗录》记载:"紫色土显贵气,青白土主文脉,赤黄土显兵戈",土壤色谱分析成为辨别龙脉品质的重要依据。

-

朱雀玄武定位术 主穴正前方的朝山(朱雀位)需呈现"三台笔架"的阶梯状峦头,后方靠山(玄武位)应巍峨厚重如龟背隆起,明代汪藏海设计明孝陵时,特将紫金山主峰打造成天然的玄武靠背,此布局被当代卫星测绘证实符合地磁最佳受力角度。

-

青龙白虎护砂论 左右护砂(青龙白虎位)的海拔、延伸弧度直接影响藏风聚气效果,理想状态应左砂高于右砂3-5丈,形成环抱之势,北京十三陵长陵周边的莽山、虎峪山即构成经典护砂形态,实测数据显示该区域风速较周边平原降低42%。

-

明堂水法精要 穴位正前方的"小明堂"需呈现半月形台地,外围"大明堂"需有三重水脉环抱,浙江兰溪诸葛八卦村墓葬群遵循"九曲玉带水"布局,现代水文监测显示该区域地下水位恒定在距地表2.1-2.3米之间,符合《水龙经》所述吉位标准。

-

罗盘分金立向 精确测定坐向需结合三元九运时空体系,当代考古发现清东陵主体建筑均坐癸向丁兼丑未分金,与1823年(道光三年)天星运行轨迹完全契合,印证了古法与现代天文学的高度相关性。

典型龙脉墓葬案例分析

-

北宋皇陵伏羲山龙脉体系 采用北斗七星布局,七座帝陵沿青龙河呈勺状排列,2018年地质雷达探测显示,主陵区正下方存在东西走向的天然石英岩带,其走向与古代测绘的龙脉线完全重合,验证了古人对地脉构造的精准把握。

-

韶山滴水洞特殊气场 毛泽东祖坟所处的虎歇坪,经现代精密仪器测量显示,该区域地表伽马射线值较周边高23%,空气负氧离子含量达/cm³,符合《葬书》所述"气盛而聚"的特征,印证了传统风水理论的科学性。

现代科技的验证与提升

-

遥感测绘技术 多光谱成像可清晰识别地下岩层断裂带,与传统"龙脉断止"理论相符率达79%,2020年对重庆大足石刻区域的航磁测量,准确揭示了古籍记载的"九龙聚首"地磁异常区。

-

地质力学分析 运用有限元建模技术对洛阳邙山墓葬群进行结构模拟,发现历代贵族墓穴恰好位于地质应力最稳定的中性层,这说明古人通过长期观察已掌握复杂的地壳运动规律。

-

水文环境监测 对湖南岳麓山古墓区的持续观测显示,遵照风水原则选址的墓葬区,土壤含水率恒定在18-22%,pH值维持在6.8-7.2之间,形成了天然的防腐微环境。

争议与反思 虽然现代科学手段部分验证了传统风水理论的合理性,但学界对"龙脉气场说"的量化标准仍存争议,著名地理学家曾昭璇指出,要警惕将古代经验简单等同于科学规律,建议构建包含地质学、生态学、建筑学等多学科交叉的新型堪舆学体系。

在这个科技与传统碰撞的时代,龙脉风水示意图不仅是文化遗产的图谱留存,更是启示当代人理解先民智慧的特殊密码,它教会我们用整体的、动态的视角审视人居环境,这种朴素的生态智慧,或许正是解开可持续性发展难题的关键密钥。

发布评论

发表评论: