(第一小节)

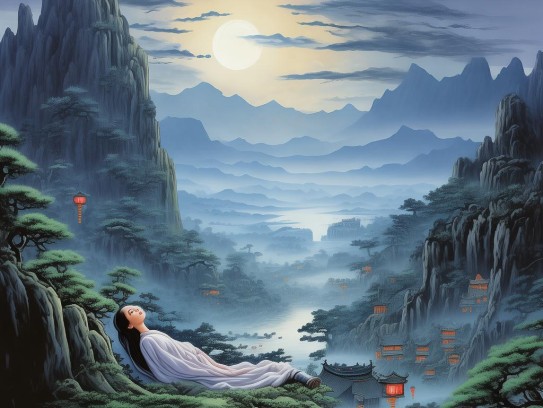

在中国传统楹联艺术中,"头枕青山邀月醉"这七个字如清泉石上淌落的茶汤,将山水隐逸的东方智慧浓缩成肉眼可见的生命形态,这副下联如同银针刺破宣纸,幻化出竹林七贤散发酣饮的逍遥,太白执剑畅饮的豪迈,苏轼扁舟江海的洒脱,当我们拂去字面的浮尘,便能看见一个民族在自然怀抱中构建的生命哲学体系——那是张旭在草书飞白中凝固的青山秀骨,是王维在雪落空山时捕捉的月光薄雾。

(第二小节)

古人擅长从天地万象萃取精神养分,太行山麓的峭壁上,郭熙在《林泉高致》中用"三远法"丈量山水精神;富春江边的松柏下,黄公望借《富春山居图》浇筑士人风骨。"头枕青山"绝不仅是文人闲趣的粉饰,更是洞悉生命本质后的精神选择,北宋隐士林逋梅妻鹤子,在孤山疏影中参透"山静似太古"的玄机;元代画家倪瓒在太湖畔筑清閟阁,绘就的残山剩水藏着"天地何其寂"的喟叹,这种将身心托付山水的生命态度,构成中国文化最深层的精神基底。

(第三小节)

唐代诗人王维在终南别业留下"行到水穷处,坐看云起时"的绝唱,将佛教空观与道家理念熔铸成独特的山水美学。"头枕青山"的姿态,本质是对机械时空观念的超越,南宋杨万里在《晓出净慈寺送林子方》中写道:"毕竟西湖六月中,风光不与四时同",这种消解时间束缚的观照方式,让自然成为永恒的精神故乡,元代禅僧石溪在黄山揽胜,笔下山水浑莽苍润,正是这种超越性思维的视觉呈现。

(第四小节)

最具东方意蕴的"邀月"哲学,在陶渊明"欲辨已忘言"的东篱菊影里萌芽,在李白"对影成三人"的醉态中成形,苏轼在《赤壁赋》中与客扣舷而歌,营造出"寄蜉蝣于天地"的宇宙意识;张若虚《春江花月夜》里的"江畔何人初见月",则叩响了存在主义式的天问,元代朱玉绘《瑶台步月图》,在云雾缭绕的仙境中展现天人对话的可能,这些艺术实践证明,对月邀饮本质是突破物理限制的精神飞升。

(第五小节)

当我们细究这副下联的平仄对仗之美,"头枕"对应"卧听","青山"对仗"流水","邀月"呼应"抚琴","醉"字收尾如画龙点睛,这种声韵的和谐暗合中国艺术"违而不犯,和而不同"的美学原则,明代沈周画《夜坐图》,松风竹影间的老者气定神闲,正是这种美学观念的形象注脚,清代郑板桥创造的"六分半书",以乱石铺街的章法诠释着对仗中的奇正相生之理。

(第六小节)

当代艺术家蔡国强用火药爆破技术创作的《夜樱》,将古典诗意转化为转瞬即逝的视觉奇观;徐冰的《背后的故事》透过磨砂玻璃呈现山水意象,印证传统美学观的永恒魅力,这种古今对话揭示:头枕青山的生命态度,始终是中国文人安身立命的根基,它既不是消极避世的遁逃,亦非怀旧情绪的宣泄,而是基于文化基因的主动选择。

(第七小节)

在生态危机的时代背景下,"邀月醉"的浪漫主义获得了新的阐释维度,京都醍醐寺的晨钟暮鼓里,庭园设计师用枯山水演绎着永恒瞬间;苏州博物馆的片石假山前,贝聿铭让混凝土承载起太湖石的记忆,这些实践都在证明:山水精神如同DNA般深植中华文明的肌理,在量子纠缠的时空里持续生长,当我们置身庐山云雾之中,仍然能听见白居易"眼底青山脚下云"的千古回响。

(第八小节)

站在阳明山观星平台远眺万家灯火,忽然彻悟"头枕青山"的终极奥义:这不是遁世者的精神鸦片,而是觉醒者的生命自觉,如同八大山人笔下的孤鸟冷眼睥睨,石涛画中的奇峰吞吐云海,中国山水文化的精髓在于保持独立精神与天地视野的微妙平衡,传说中陶弘景应答梁武帝诏问时写下"山中何所有?岭上多白云"的绝妙诗句,今日仍在启示我们:唯有将生命坐标安放于自然节律之中,才能真正获得"此心安处是吾乡"的终极自由。

发布评论

发表评论: