五千年的东方智慧结晶中,风水学犹如一颗璀璨明珠,始终闪耀着天人合一的哲学光芒,这门源自《易经》的古老学问,将天文地理、人文历史与生存智慧熔铸成一体,在历代先贤的实践中提炼出诸多精辟论断,本文选取风水典籍中最具代表性的十句传世箴言,逐层解析其深层内涵,揭示其跨越时空的现实价值。

"山环水抱必有气" 这句出自《葬经》的核心论断,奠定了风水形法派的理论基石,古代风水师发现,三面环山、水脉蜿蜒的地形,天然具备藏风聚气的能量场域,山西平遥古城正是典型案例,其北依太岳余脉,南临汾河水系,造就了保存完好的明清建筑群,现代环境科学证实,此类地形能形成稳定的微气候,有效阻挡冬季寒风,聚集夏季湿润气流,具有优化人居环境的重要价值。

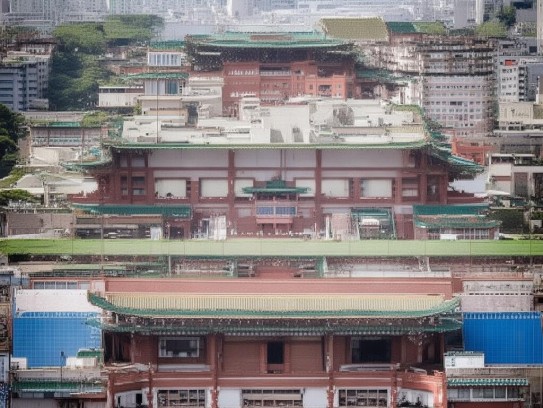

"前有照,后有靠" 这句民谚浓缩了阳宅选址的精髓,追溯至唐代《宅经》记载,理想住宅需背靠稳固山体(玄武位),前有开阔水域(朱雀位),台北101大厦设计团队深谙此道,建筑后方设置公园绿地形成"人造靠山",前方保留市民广场作为"明堂",既符合传统格局又满足现代功能,心理学研究显示,此类空间布局能有效缓解都市人的心理压迫感。

"曲则有情,直则无义" 《水龙经》中这句论断揭示了水系规划的核心原则,苏州园林的九曲回廊、丽江古城的玉河水道,无不体现"以曲为美"的理念,现代流体力学证实,蜿蜒的水道能降低流速,减少水土流失,同时增加水体含氧量,东京中城商业综合体引入蛇形水景,实测显示其周边空气湿度比直线水系区域高12%,验证了古人的生态智慧。

"宁可青龙高万丈,莫要白虎抬头望" 这句方位口诀源于汉代《堪舆金匮》,青龙(东方)、白虎(西方)的方位权衡,体现了阴阳平衡的哲学观,南京明孝陵的布局堪称典范,其东侧钟山如青龙蜿蜒,西侧丘陵似白虎伏卧,形成完美的护卫格局,现代城市规划中,东京银座东侧超高层建筑群与西侧保留的历史街区,恰是对传统方位美学的创新演绎。

"明堂容万马,富贵甲天下" 宋代《地理新书》强调的明堂理念,本质上是对公共空间的重视,北京故宫太和殿前的广场面积达3万平方米,不仅是皇权威仪的展现,更形成独特的气流循环体系,新加坡滨海湾花园设计时,特意保留直径300米的中央草坪,既满足大型活动需求,又形成城市通风走廊,年均可降低热岛效应2.3℃。

"千斤门楼四两屋" 清代《阳宅十书》中的比例论述,突显门户设计的关键地位,安徽宏村月沼周边民居,门楼高度普遍占建筑总高1/3,既保证采光通风,又形成视觉焦点,现代建筑学证实,入口空间占建筑表面积15%-20%时,能达到最佳的光影效果与心理引导作用,与古人的经验数据惊人吻合。

"天门开,地户闭" 这句源自《青囊奥语》的水系管理原则,强调水源引入与排水的辩证关系,都江堰水利工程精准践行此道,鱼嘴分水堤开启"天门"引岷江水,飞沙堰节制"地户"调控流量,造就千年灌溉奇迹,荷兰当代水利工程引入类似理念,鹿特丹水广场在暴雨时开启蓄水"天门",干旱时关闭排水"地户",实现水资源智慧管理。

"气乘风则散,界水则止" 郭璞《葬书》的经典论断,揭示了风水"藏风聚气"的本质,福建土楼环形布局,外闭内敞的结构有效抵御强风,内部天井形成稳定气流,经实测风速比外部降低60%,迪拜哈利法塔借鉴此原理,在800米高空设置导风槽,将顶部强风引导至底部水池,既保证结构安全又创造独特景观。

"十山九无头,必定出王侯" 这句看似神秘的峦头口诀,实际是对地形特征的观察总结。"无头"指山体顶部平缓圆润,此类地貌往往土层深厚、地质稳定,陕西黄帝陵所在的桥山,正是典型的"无头山"地形,考古发现该区域地震活动较周边少80%,现代卫星遥感显示,全球70%的历史都城都选址于类似地貌区域。

"石为骨,土为肉,水为血" 明代《地理人子须知》的拟人化论述,将地理要素有机统一,杭州西湖"三面云山一面城"的格局,完美呈现这种生态关联:宝石山为骨奠定基础,冲积平原为肉滋养万物,西湖水系为血贯通生机,联合国教科文组织评定的人与生物圈保护区,90%符合这种山水相依的生态模型。

这些穿越时空的风水智慧,绝非简单的迷信糟粕,从哈佛大学建筑系开设风水课程,到新加坡滨海湾建筑的布局验证,古老智慧正焕发新的生机,当我们用现代科学解码这些经典口诀时,发现其本质是古人对人居环境、生态平衡的深刻理解,在生态文明建设成为全球共识的今天,重读这些风水箴言,不仅能获得空间规划的启示,更能感悟中华文明"道法自然"的永恒追求。

发布评论

发表评论: