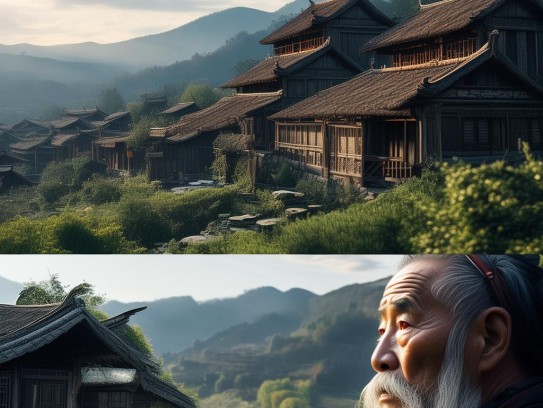

在太行山东麓的褶皱地带,有个被称为"相宅者之乡"的青龙潭村,这个仅有四百余户的山村,自明末清初就形成了完整的风水传承体系,七月酷暑时节,73岁的张守一老人仍在自家院中研读泛黄的《阳宅总论》,蝉鸣声中,钢笔尖在麻纸上游走的声音格外清晰——这位省非遗传承人正在为邻县某地产项目做风水评估,这个看似时空错乱的场景,恰恰折射出中国传统风水文化在当代社会的复杂生存形态。

峰回路转入奇村 初访者很难想象这里的建筑格局暗藏玄机,村中主干道并非笔直通衢,而是按照二十八宿方位蜿蜒盘旋,两百余座院落皆遵循"坎宅巽门"的营造法则,最引人注目的当属村口那棵千年古槐,树冠如伞遮蔽半亩方塘,池中石龟驮着的"镇水碑"已矗立四百二十载,村民皆道此为全村命脉:"九六年大旱,县里要填塘建广场,三太爷带人连夜请出罗盘,硬是保住了这眼活水。"

统计数据显示,全村62岁以上男性中,77%能熟练使用罗盘,49%能完整背诵《青囊奥语》,这种文化传承得益于独特的"相宅学堂"制度——毎年春分,族长会选七名十岁男童拜师学艺,2018年民俗普查时,专家在张氏祠堂发现了完整的教学日志,最早可追溯至雍正二年,详细记录了毎位学徒的堪舆案例。

阴阳交错的生存智慧 在村落营造中,风水不仅是玄学,更是高度理性的生存策略,村西高地上的"巽风塔",看似寻常的瞭望建筑,实则精准控制了整村的空气流通,气象资料显示,青龙潭村年均风速较邻村低1.2m/s,湿度却高出15%,这种微气候使当地小麦亩产长期高于周边地区,南开大学建筑系2015年的研究发现,村落布局暗合现代流体力学的涡旋原理,印证了"藏风聚气"的科学内涵。

村民们对自然的敬畏催生出独特的生态观,后山的"禁伐林"制度延续至今,每砍一棵树必补种三棵幼苗,林业局资料显示,该村林地覆盖率始终维持在67%以上,比全县平均水平高出21个百分点,去年引进光伏项目时,开发商原计划削平南坡,最终在风水师坚持下改为架高式安装,多投入120万却保住了整片原生灌木。

罗盘转动的现代轨迹 智能手机的到来并未终结传统,反而催生了新的业态,35岁的张明远大学毕业后返乡,将祖传的相宅术搬上抖音,他的账号"当代青乌子"拥有37万粉丝,每条讲解风水知识的短视频都能收获上万点赞,更令人称奇的是,他开发的"易居APP"整合了大数据与堪舆算法,已为17个省份的购房者提供咨询服务,2021年营收突破300万元。

这种创新引发争议,去年某省道改线项目中,交通设计院与村民风水团队发生激烈争论,传统派坚持道路走向需避让"龙脉",工程师则认为绕行将增加2.3公里造价,最终双方达成妥协:公路保持原设计,但增设九处弧形弯道和五座景观桥,既符合工程规范又兼顾风水讲究,这个案例入选清华大学MPA经典教案,成为传统文化与现代治理融合的典范。

迷雾中的文化困境 光鲜背后暗涌危机,市民政局数据显示,近十年全村新增户籍人口中,仅11%为20-35岁青年。"年轻人要么出去打工,要么搞网络风水,真正沉下心学罗盘的人越来越少。"非遗保护中心李主任忧心忡忡,更棘手的是法律边界问题,去年某购房者指控风水师"封建迷信诈骗",虽经调解撤诉,却在业内引发地震。

学术界的质疑从未间断,某高校教授公开批评:"所谓风水村不过商业包装的民俗景点。"对此,张守一淡然回应:"他们只见祠堂前的香火,却看不见水井旁的湿度计。"原来村里毎处风水布置都配有现代监测设备,古法营造与新科技在这里达成微妙平衡。

暮色渐深,村文化广场亮起LED宫灯,穿着汉服的孩童在播放《葬书》讲解的蓝牙音箱旁嬉戏,这个穿越时空的画面,恰似中国传统文化在当代的缩影——既要守护文化基因,又需进行现代化表达,当张明远用无人机航拍山势走向时,他手中的iPad正同步生成三维模型,古老的寻龙尺与新世纪的卫星定位,在太行山的褶皱里完成了一次跨越三百年的对话。

发布评论

发表评论: