在皖西腹地,坐落着"江淮明珠"舒城县,这座浸润着楚文化基因的古城,至今仍活跃着一群特殊文化传承者——他们或端坐于文翁路斑驳的骑楼下,或隐居于春秋山麓的竹篱院落,用泛黄的《皇极经世》与油润的龟甲,为往来者解读命运的密码,这些算命先生既是地方民俗的活化石,又是观察社会心理的独特棱镜。

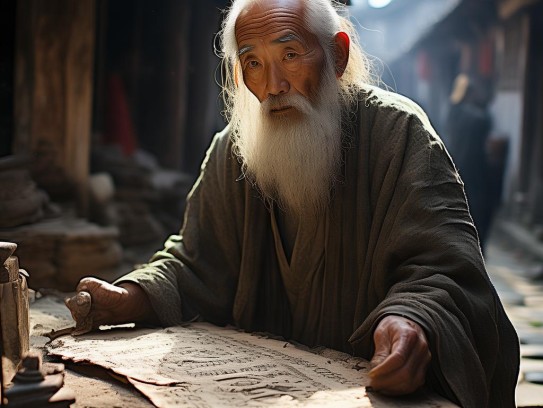

谶纬之学的千年根系 舒城算命文化的根基,深植于江淮流域特有的巫傩传统,当考古学家在舒城出土的战国楚简中发现"日书"残卷时,那些关于出行吉凶、婚嫁禁忌的占卜文字,已然昭示着这片土地绵延两千年的占卜传统,北宋时期,舒城人李公麟在《卜居图》中描绘的风水师形象,与今日街头算命先生手持罗盘的模样竟有九分神似。

在舒城方言中,"算命先生"被称为"测字先生",这种称谓源于明清时期盛行的测字术,据《舒城县志》记载,光绪年间城隍庙前曾有十二家挂牌命馆,三味斋"的周半仙能通过拆解字形预测科举功名,其传人至今仍在南溪路上经营着全县最老的命理馆,这些传承有序的命理世家,构成了地方文化谱系中隐秘而顽强的一脉。

命运阐释者的社会镜像 清晨六点的飞霞公园,青石长椅上总坐着几位等待"头卦"的老主顾,六十七岁的张瞎子虽然双目失明,却能精确记住每位香客的生辰八字,他的竹制签筒已磨出包浆,却仍坚持用古法"六爻"起卦,与之形成对比的,是三十米外举着手机直播的"90后"算命师小林,他正通过星座命盘为网友分析情感运势,背后的LED屏实时显示着紫微斗数排盘结果。

这种传统与现代的交织,折射出算命行业在当代社会的生存策略,在舒城,算命先生的客户群体呈现明显代际差异:中老年人多咨询婚丧嫁娶、建房动土的黄道吉日,青年人则倾向询问职业发展、投资理财的运势走向,位于县政府对面的"易缘阁",甚至开发出结合大数据的命理分析软件,可根据客户的社交媒体动态生成个性化运势报告。

焦虑时代的心理缓冲阀 在舒城新区某写字楼的心理咨询室,负责人王医师发现一个有趣现象:近三成来访者都曾找过算命先生,这种看似矛盾的行为,实则暗合现代人的心理需求,当35岁的程序员李先生同时预约心理咨询和八字测算时,他坦言:"科学解释逻辑,玄学给予希望。"

算命先生们往往无意间扮演着民间心理治疗师的角色,在城东龙津桥头摆摊的刘婆婆,常年备着菊花茶和薄荷糖,她的摊位移栽了十几种安神草药,许多香客来此与其说是算卦,不如说是寻找倾诉对象,这种非正式的情感支持系统,在快节奏的都市生活中意外发挥着舒缓焦虑的作用。

文化基因的嬗变与争议 随着非物质文化遗产保护运动的兴起,舒城算命文化正经历着微妙转型,2021年,当地文旅局将"传统命理"列入民俗保护名录,此举引发学界激烈讨论,安徽大学民俗学教授陈立群指出:"当算命从街头巷尾走进学术殿堂,我们需要区分文化研究价值与社会实践风险。"

这种转型也催生出新型文化现象,舒城师范学院的周易选修课连续三年爆满,学生们组建的"易学社"定期举办公益算命活动,所得款项全部捐赠山区小学,网络占卜乱象也在滋生,某直播平台揭露的"舒城命理大师"诈骗案,提醒着人们传统文化商业化过程中的监管难题。

命运之河的双向流动 在春秋山深处的周家村,八十六岁的周老太爷仍在用祖传的"铁板神数"为村民解梦,他的孙子周明在复旦大学攻读社会学博士学位,毕业论文正是研究家乡的算命文化,这种跨代际的文化对话,暗示着传统命理与现代科学的某种和解可能。

每当夜幕降临,舒城古街上算命摊位的LED灯牌与百年老店的纸灯笼交相辉映,来自上海的游客赵女士在体验过龟甲占卜后,将签文拍照发到朋友圈:"这不是迷信,是与古人对话的方式。"这种文化消费主义视角下的算命体验,正在重塑传统命理的存在形态。

站在杭埠河畔眺望舒城,这座正在崛起的现代化城市里,算命先生们宛若游走在时光夹缝中的文化摆渡人,他们手中的罗盘既指向天干地支的古老宇宙观,又折射着当代人的精神困境,当区块链算命APP开始冲击街头卦摊时,我们或许更应思考:如何在祛魅与存续之间,为这些行走的民俗博物馆找到合适的时代坐标,毕竟,对命运的好奇与追问,始终是人类文明最原始的驱动力。

发布评论

发表评论: