东北三省——黑龙江、吉林、辽宁,自古被称为"龙兴之地",这片白山黑水间的广袤区域,既是满清王朝的肇兴之所,也是中原文化与边疆文明的交融枢纽,在农耕文明与游牧文化的碰撞中,东北特有的风水体系逐渐形成,其格局既遵循传统堪舆学的核心逻辑,又展现出独特的边疆地理特质,本文将从山脉走势、水系脉络、都城选址、建筑形制四个维度,解密这片土地上的千年风水密码。

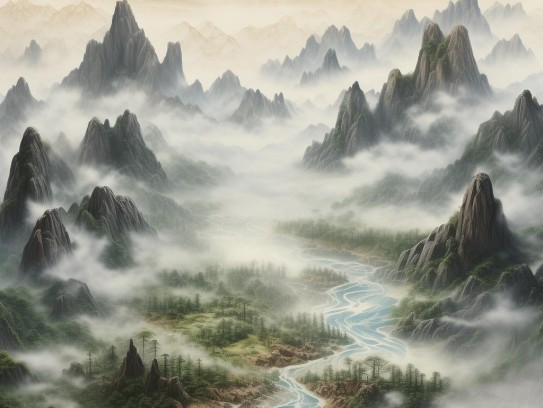

长白龙脉:东北风水的脊柱图腾

长白山脉作为东北亚"龙脉之源",自商周时期就被肃慎人奉为圣山,风水学中的"来龙去脉"理论在此得到完美体现:主峰白头山(海拔2749米)犹如昂首苍龙,沿西南-东北走向分出三道龙脊,北麓龙脉经张广才岭延伸至小兴安岭,形成黑龙江流域的天然屏障;南麓分支出龙岗山脉与千山山脉,成为辽东半岛的骨架支撑。

据《吉林通志》记载,康熙帝东巡时曾命钦天监测绘长白龙脉,发现其走势暗合北斗七星布局,现代地理测量显示,长白山主峰与沈阳故宫、盛京三陵构成的轴线,与子午线形成15°夹角,恰好对应地球磁极偏角,这种天地对应的空间关系,成为明清两代皇家祭祀体系的重要依据。

三江汇流:水系布局中的气运密码

东北水系的分布极具风水内涵,松花江、鸭绿江、图们江三大水系呈放射状从长白山发源,构成天然的"三叉水口",这种格局在《水龙经》中被称作"天门开阖",主聚财纳福,松花江在哈尔滨段形成的"S"形河曲,暗合太极阴阳鱼图案,成就了"东方莫斯科"百年不衰的城市气运。

辽河流域的风水变迁更具启示意义,沈阳浑河古称"沈水",其环抱城郭的走势形成经典的"玉带缠腰"格局,考古发现,青铜时代的新乐遗址便遵循"背山面水"原则,选址于浑河北岸台地,现代卫星影像分析显示,辽宁中部城市群多分布于河流二级阶地,既避洪水之患,又得灌溉之利,印证了古人"得水为上"的智慧。

都城营造:从渤海国到清王朝的空间玄机

东北都城建设史堪称风水实践的活化石,渤海国上京龙泉府(今黑龙江宁安)的规划,严格遵循《周礼·考工记》的营造法式,考古勘测发现,皇城轴线与冬至日出方位重合,五大殿基址构成"五行"方位布局,护城河引入牡丹江水形成"四神相应"的水系网络。

沈阳故宫的风水设计堪称集大成之作,建筑史学者通过三维复原发现,大政殿与十王亭组成的"八字形"布局,既象征满族八旗制度,又暗合"天门地户"的堪舆理念,清福陵(东陵)的"百水归堂"景观,利用浑河支流构成环抱之势,与人工堆砌的108座土岗共同营造出"万山朝拱"的气场。

现代启示:风水智慧与生态文明的当代对话

在哈尔滨城市规划中,1932年制定的"东方巴黎"方案巧妙融合风水原理与现代主义,中央大街的走向顺应松花江主流气场,圣索菲亚教堂的穹顶高度与江面宽度形成1:7的黄金比例,长春伪满时期的"同心圆"路网布局,虽带有殖民色彩,但其"四象定位"的放射结构,客观上强化了城市核心区的地气汇聚。

现代生态城市建设正在重释传统风水智慧,大连金普新区的"山海廊道"规划,通过保留7条天然冲沟形成"七星引气"格局;沈阳浑南新城的中央公园水系,再现"九宫八卦"的传统理水理念,这些实践表明,风水学中的生态智慧仍具有现实指导价值。

东北三省的风水文化,是自然地理与人文精神共同书写的空间诗篇,从长白神山的原始崇拜,到都城营造的精密测算;从游牧民族的逐水草而居,到现代城市的生态规划,这片土地始终保持着对天地秩序的敬畏与探索,在生态文明新时代,重新解读这些深植于黑土地的智慧密码,或许能为东北振兴提供独特的人文视角,那些蜿蜒的河流、起伏的山峦、规整的街巷,仍在默默讲述着人与自然和谐共生的永恒主题。

发布评论

发表评论: